现代人在大约10万年以前由非洲迁移到世界各地。在不同的地区,他们需要面对不同的气候,通过不同的手段养活自己,还需要应对不同的病原体的侵扰。为了适应不同的环境,不同地区的人群出现了相异的进化,人类的基因多样性由此产生。哪个因素对基因多样性的贡献最大呢?新近的研究认为病原体特别是寄生虫对此的贡献最大。(题图为曼氏血吸虫)。

美国加州大学伯克利分校的尼耳森(Rasmus Nielsen)实验室对此展开了研究。他们研究了超过1500个人的基因,这1500个人又来自55个不同的族群。他们计算了不同的基因多样性的频次,并且发明了一个统计模型用来预测多样性的分布情况。研究人员把可能对人类基因组施加选择压力的因素分成三类:环境、生产方式(农业、渔业和畜牧业)和病原体的多样性。随后,他们每次去掉一个因素,然后看看这样的变化会对模型的预测能力产生怎样的影响。结果发现,尽管这三个因素对人类基因多样性都很重要,但是似乎病原体是最重要的因素。而在各种病原体中,寄生虫比细菌和病毒对人类基因组进化的影响更大一些。

发表在11月3日的《科学公共图书馆.遗传学》(PLoS Genetics)上的这项 报告 中,研究人员筛选出了103个和病原体多样性关联度最强的基因。在这103个基因中,有大约四分之一和免疫功能有关,包括病原体识别以及发炎等等。而且有些基因和自体免疫反应也有关系。研究的领导人尼耳森认为,一种可能的假说是,为了适应病原体的侵犯,人的免疫系统会变得更强。如果此后这些病原体从人体中消失,过强的免疫系统就会攻击人体自身的器官,从而产生自体免疫反应。

不过,也有一些科学家认为需要更多的研究来支持尼耳森的观点。美国佛罗里达大学的进化生物学家科雷斯科夫斯基(Bryan Kolaczkowski)认为,尽管把自体免疫疾病和对病原体的适应联系在一起是一种合理的解释,但是这项研究的证据仍然不够强。更强的证据包括找出一个遗传变异可以同时针对入侵的病原体,以及增加自体免疫反应的敏感性。

科雷斯科夫斯基也不同意病原体比气候和饮食更加重要的观点。他认为之所这项研究认为病原体更能影响遗传多样性,仅仅是因为病原体导致的适应性更容易被发现。免疫系统的适应性更像一个只有两种状态的开关,而气候和饮食对遗传多样性的影响是连续的,可以微调的。

美国芝加哥大学的基因组学家汉考克(Angela Hancock)指出,病原体、气候和饮食这三种因素很难被完全分开。例如,气候因素可以影响病原体的分布情况。根据汉考克的研究,和病原体相关的适应与生产方式的选择有关。因为很多在动物中发现的病原体可以感染人,所以人类对于饲养动物的选择会影响到免疫系统需要面对的病原体种类。不过,汉考克仍然认为:“毫无疑问,病原体对人类来说,是一种很重要的自然选择驱动力。”

(果壳环球科技观光团微博 http://t.sina.com.cn/guokrdigest )

10万年前,人类由非洲迁移到各地,在不同的地区,他们需要面对不同的气候,通过不同的手段养活自己,还需要应对不同的病原体的侵扰。为了适应不同的环境,不同地区的人群出现了相异的演化,导致了基因多样性。哪个因素对基因多样性的贡献最大呢?气候还是饮食?新近的研究提出,病原体,特别是寄生虫的影响要更大一些。

近日,Nature杂志和一些媒体报道了美国加利福尼亚大学的Matteo Fumagalli等研究人员进行的一项关于基因变异的研究,通过研究人群中基因变异频率与环境因素的关系,该研究发现病原体,尤其是寄生虫在人类基因变异中的作用最为重要,同时也发现,这些变异或许使得人类对自身免疫性疾病更加易感。

实验过程中,研究者分别检测了55个种群超过1500位受试者的不同遗传基因突变的频率,随后做出统计模型以预测不同种群间基因突变情况。结果显示,统计模型列出可能引起人类基因改变的三种潜在的因素:气候、饮食习惯和病原体的侵蚀。研究还发现,基因的改变与当地病原体的多样性间存在密切联系。其中,共有103对基因组(接近1/4)与病原体的多样性相关。此外,这些病原体可能参与了机体的免疫调节,增加了多种自身免疫疾病的易感性,例如,多发性硬化和1型糖尿病等。

作者认为,寄生虫在自然选择中的作用比细菌或病毒更为重要。因为细菌和病毒的进化速度较快,很快就适应了人类基因的变异,而寄生虫由于进化速度较慢,就使得人类有时间发展我们的防御系统。病原体造成的变异改变了我们的基因,使得机体的免疫系统活性增强,而当这些病原体去除以后,我们就对自身免疫疾病更加易感。

Nature 480,155 (08 December 2011)doi:10.1038/480155e

Ⅰ型HLA蛋白是识别抗原和细胞表面抗原呈递中的重要因子。HLA蛋白和它们呈递的抗原被特殊的免疫细胞识别,因此引发抵御疾病的免疫应答。但是HLA基因如何会如此多样呢?这其中可能有大量因子起作用,但是一种最盛行的假说认为病原本身就是参与因子。

先前的研究已经为这种影响提供了线索。如果不同版本的HLA蛋白能够影响免疫系统处理一个特定的病原,那么在理论上,HLA基因应该进化成能够有效处置人类遇到的不同抗原。

导致形成不同的HLA基因型或等位基因的这种进化形成了“病原物衍生平衡选择”(PDBS, pathogen-driven balancing selection)理论的基础。

在新的研究中,研究人员通过分析世界上61个地域的人类群体并比较HLA多样性程度和每个人群的地理区域中存在的不同病原物数量。由于其他一些因素如人群的迁移历史会普遍影响基因多样性,所以研究人员将HLA多样性与人口所在区域的一般的基因多样性进行了比较。

研究人员发现尽管人类殖民历史在某种程度上影响HLA多样性,但是病原物在局部地区的丰富程度也明显与HLA多样性有关,并因此支持了PDBS假说。高的HLA多样化水平往往与高的病原物多样性相对应。此外,研究人员发现这种相关性尤其在一种特殊类型的HLA基因——HLA B上比较强烈(记者杨淑娟)。

| ||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 主题词: | <!--涉及主题: | -->1. Evolution 2. Host-Parasite Relations--genetics 3. Immunogenetics 4. Communicable Diseases--genetics 5. Variation(Genetics) | ||

| 馆藏信息: | 图书索书号:R38/DKR | ||

| 馆藏地址:四层图书阅览室 点击进入 | |||

| 点击进入医科院图书馆馆藏 | |||

| 书评正文: | <!-- 长期以来人们就已经认识到,人类进化中的一个重要方面是与传染病作斗争;近年来的研究成果显示,人类中复杂的遗传多态性即在其中起着直接作用。本书从进化论的观点着重展示了与一些重要的传染病和寄生虫病如疟疾、流感和血吸虫病相关的宿主与病原体间的演化研究近况。 全书主要内容分为四个部分。第一部分系统回顾了最早发现人类基因系谱的杰出学者之一的 J.B.S. Haldane(1892-1964)在这一领域中的突出贡献,其著名论文“疾病与进化论”和在早年提出的“疟疾假说”(即疟疾可能是造成地中海人群中地中海贫血高发生率的选择性因素),已在近些年来引发了许多有关遗传机制与地中海贫血及对多种传染病易感程度的研究结果。第二部分介绍了近年来有关在恶性疟的遗传进化、疟原虫的生物学进化、从遗传学进化的角度阐述了 G6PD 缺乏与人类对疟原虫的抗病力及间日疟在人群Duffy 血型阴性者中的易感程度方面的研究工作。第三部分介绍了其它一些传染病及寄生性微生物,包括流感病毒的演化、霍乱弧菌从无致病力到人类致病力强的演化、水蚤的动力学与其寄生性微生物的演化、人类对内脏型利什曼病和曼氏血吸虫病的易感程度由主要等位基因位点调控的研究现状。第四部分是关于遗传和进化论的研究进展,内容涉及在应对动物和公共健康干预措施中的病原体致病力的演化、 调控性DNA的多样性与感染、感染性疾病在近半个世纪以来的遗传流行病学、人类遗传多态性对传染病的传播和严重度的作用影响、进化论与糖尿病的病因研究以及对人类进化的研究展望。 伴随着分子生物学技术的进展与应用,本书着重介绍了对一些重要传染病和寄生虫病的宿主与病原体间的演化研究进展。对于从事微生物学、寄生虫病学、免疫学、感染病学及遗传学、生物进化学、流行病学等专业人员均是一本很有价值的参考书。 --> 长期以来人们就已经认识到,人类进化中的一个重要方面是与传染病作斗争;近年来的研究成果显示,人类中复杂的遗传多态性即在其中起着直接作用。本书从进化论的观点着重展示了与一些重要的传染病和寄生虫病如疟疾、流感和血吸虫病相关的宿主与病原体间的演化研究近况。 全书主要内容分为四个部分。第一部分系统回顾了最早发现人类基因系谱的杰出学者之一的 J.B.S. Haldane(1892-1964)在这一领域中的突出贡献,其著名论文“疾病与进化论”和在早年提出的“疟疾假说”(即疟疾可能是造成地中海人群中地中海贫血高发生率的选择性因素),已在近些年来引发了许多有关遗传机制与地中海贫血及对多种传染病易感程度的研究结果。第二部分介绍了近年来有关在恶性疟的遗传进化、疟原虫的生物学进化、从遗传学进化的角度阐述了 G6PD 缺乏与人类对疟原虫的抗病力及间日疟在人群Duffy 血型阴性者中的易感程度方面的研究工作。第三部分介绍了其它一些传染病及寄生性微生物,包括流感病毒的演化、霍乱弧菌从无致病力到人类致病力强的演化、水蚤的动力学与其寄生性微生物的演化、人类对内脏型利什曼病和曼氏血吸虫病的易感程度由主要等位基因位点调控的研究现状。第四部分是关于遗传和进化论的研究进展,内容涉及在应对动物和公共健康干预措施中的病原体致病力的演化、 调控性DNA的多样性与感染、感染性疾病在近半个世纪以来的遗传流行病学、人类遗传多态性对传染病的传播和严重度的作用影响、进化论与糖尿病的病因研究以及对人类进化的研究展望。 伴随着分子生物学技术的进展与应用,本书着重介绍了对一些重要传染病和寄生虫病的宿主与病原体间的演化研究进展。对于从事微生物学、寄生虫病学、免疫学、感染病学及遗传学、生物进化学、流行病学等专业人员均是一本很有价值的参考书。 | ||

| 评论者详细信息: | <!----> | 邓国华, 中国医学科学院北京协和医院 ,无 ,教授 | ||

| Deng Guo-hua, PUMC hospital,Department of Infectious Diseases | ||||

人类与“病原体”一同进化

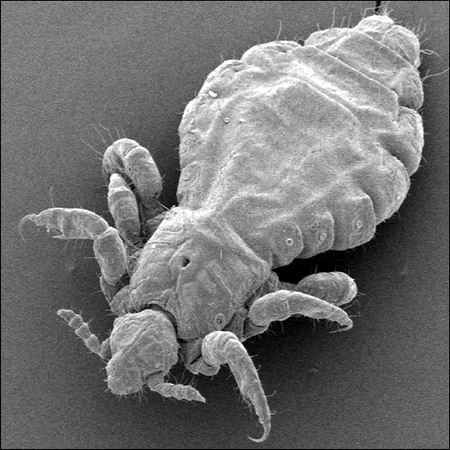

在电子显微镜下拍摄的经头虱照片

根据最新一项有关经头虱(headlice)的研究结果表明,现代人类和一种已经灭绝的远古人类物种有直接的联系。这种物种是直立猿人(Homoerectus),一种无下颚的远古人种,有长长的向前伸出的面部,突出的眉弓,脑容量比现代人类要小。

这项关于经头虱的研究,既包括观察分析也包括基因分析,实际上提供了一个人类从5百万年前到现在的小型进化史。科学家认为,在这些广泛存在于大人和孩子身上的讨厌的寄生虫的基因中,却保存了诸多进化史的证据。

由美国犹他州大学和佛罗里达大学发表的两篇相关报道揭示:今天寄生于人类的经头虱(headlice)中可以检测到两种明显不同的基因类别。一种在全世界都能找到,广泛存在于我们现代人类的祖先中;第二种只在美洲发现,这就是研究者所说的直立猿人了。

科学家们发现经头虱的“家谱”和人类的“家谱”很像。通过对虱子DNA突变的研究发现,两种外貌类似,但是基因型完全不同的虱子,发生明显差别是在118万年前。而现代人类和古代人类发生明显分化也是几乎在同一时期,大概120万年前。根据现在的数据,两种经头虱(headlice)的基因型反映了两种不同的早期人类物种。

该研究的领导,犹他州大学生物学教授戴尔·克莱顿认为,从现代人身上发现的两个血统的虱子中存在的基因差异,可能分别存在于1百万年前甚至更早以前长期脱离联系的两个古人类物种身上。否则,这两种虱子就可能发生杂交。最可能的一种古代人类宿主就是早期生活在非洲大陆的猿人,最后发展为直立猿人。这些人实际上最终发展成了现代人。

科学家认为这些专一地寄生于直立猿人身上的虱子“跳到”现代人身上的时间大约在25,000~30,000之前,是亚非大陆发生互相“接触”的时间。克莱顿说:“大家都知道,直立猿人最终灭绝了,但是虱子没有灭绝。而虱子是寄生动物,不能脱离宿主独立生存达到24小时以上。唯一的解释就是,在直立猿人灭绝之前,在其身上寄生的虱子转移到了现代人身上。这是需要直接的接触的。”但是,现代人和直立猿人的接触方式还不清楚。克莱顿认为可能是战争、偷窃衣服或者是毛皮类的东西。还有人认为两种人类和虱子可能在一个共同住所内相遇,也可能是天气恶劣,合适的居住环境有限,增加了两个物种的接触几率。

但是也有科学家认为虱子的DNA发生差异是在30万年前,而不是所说的118万~120万年前。事实上,这两种人可能从来没有见面。因为虱子是一种传染性的人类寄生病原体,所以可以不通过接触轻易地在物种之间传播。现在已经发现很多鸟类寄生的虱子具有重种宿主,而它们的宿主很少发生直接接触。

下一步科学家们打算研究阴虱的基因特点,因为这些寄生虫必须通过性交才能传播,可能更好地解决科学家们之间的分歧。(辰序)

稿源:新浪科技

http://yw.zxxk.com/Article/164430.html

| 远古DNA和脑灰质将揭示人类进化的新证据 | |

| 作者: yifei 发布日期: 2007-9-13 查看数: 269 出自: 网上读书园地 | |

Google Adsene

|

和谐共处

和谐共处